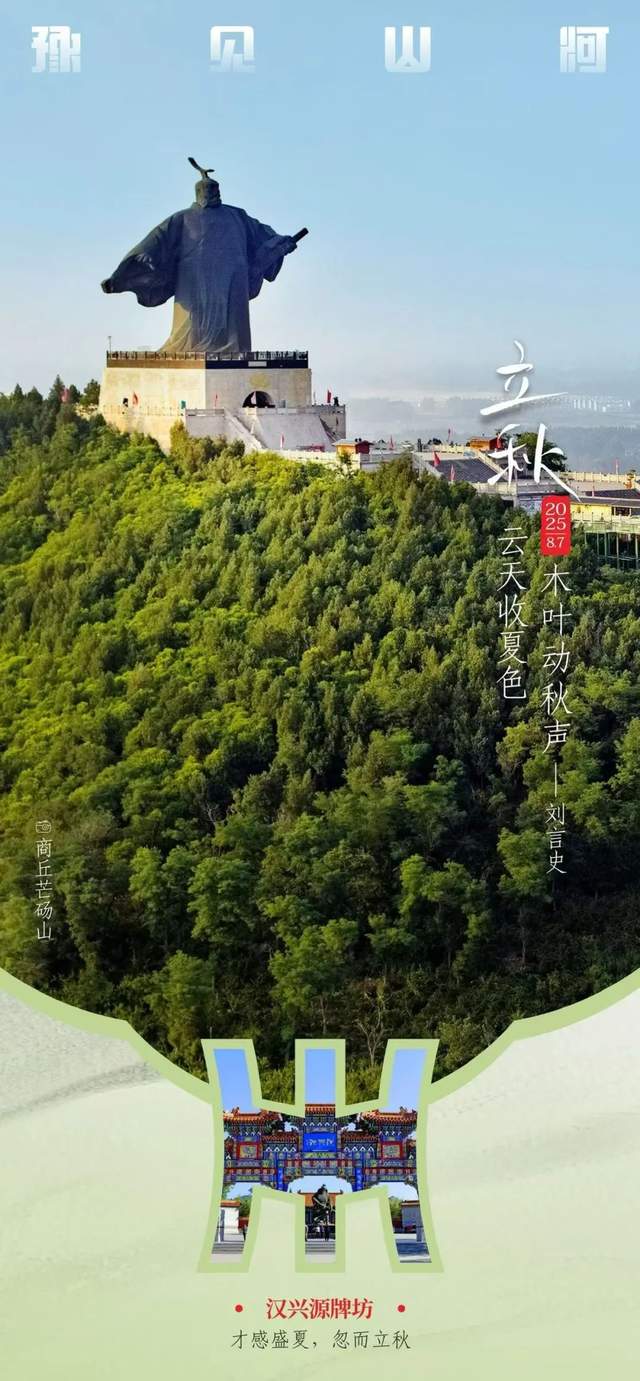

立秋

風雨過后,雖暑氣未消

卻已帶來一絲涼意

這標志著秋天的開始

立秋是二十四節氣中的第十三個節氣,也是秋季的第一個節氣。

通常公歷每年8月7日至9日,太陽到達黃經135度時,進入立秋時節。

今年8月7日為立秋日,“立”,有開始之意;“秋”,意為禾谷成熟。萬物開始從繁茂成長,趨向成熟結果。

走!“豫見山河”二十四節氣系列立秋篇,帶你一同走進豫東,感受山水與人文交織之美。

立秋三侯

古代分立秋為三候,都有哪三候呢?

“初候涼風至”,立秋后,開始刮偏北風,偏南風逐漸減少,小北風給人們帶來了絲絲涼意。

“二候白露降”,由于白天日照仍很強烈,夜晚的涼風刮來形成一定的晝夜溫差,空氣中的水蒸氣在清晨室外植物上凝結成了一顆顆晶瑩的露珠。

“三候寒蟬鳴”,這時候的蟬,食物充足,溫度適宜,在微風吹動的樹枝上得意地鳴叫著,好像告訴人們炎熱的夏天過去了。

立秋雖然到了,但還尚處于“三伏天”期間,暑氣一時難以消散。此時若想尋一處既能避避黏膩暑氣,又能觸摸秋之序曲的去處,豫東平原上的芒碭山是不錯的選擇。

豫東芒碭山頂望遠抒懷

立秋有登高望遠的習俗,人們陶醉于自然美景間,感受季節悄然更替。

豫東平原之上,芒碭山聲名遠揚。主峰海拔156.8米,雖不算高,卻因其地理位置獨特而被稱為“茫茫豫東一點高”。

登臨其上,黃淮平原的遼闊在眼前鋪展,盡顯“登高望四省”的壯闊。不同于平地的悶熱,山風穿林而過時,總帶著幾分草木清氣,拂過臉頰竟有了些微醺的涼意。

腳下是千年漢墓的滄桑,耳畔是風過樹梢的絮語,暑氣在登高的步履間漸漸疏淡,心卻在這半熱半涼的愜意里,提前與秋天撞了個滿懷。

這里,不僅山水迷人,更有著深厚的歷史文化內涵。

芒碭山是漢興之地,留下了漢高祖劉邦斬蛇的傳說,漢梁王陵也修建于此。走進景區,便能感受到撲面而來的歷史氣息。巨大的墓室、精美的壁畫、珍貴的文物,無一不在訴說著漢代的輝煌與繁榮。

河南博物院“鎮院之寶”之一的“四神云氣圖”,便出土于芒碭山梁孝王之子梁共王劉買之墓,填補了我國西漢時期壁畫的空白,因其創作年代比敦煌壁畫還早600多年,被學者譽為“敦煌前之敦煌”。

壁畫以朱砂紅為底色,由紅、白、黑、綠四色繪成青龍、白虎、朱雀和怪獸,兼以靈芝、花朵和云氣紋等吉祥圖案。整體布局嚴整有序,風格簡約、線條流暢,寥寥幾筆便勾勒出極具動感的龍、矯健的虎、多姿的朱雀、蜷曲的怪獸。

火神臺上品讀節氣文化

唐代詩人劉言史的一首《立秋》,簡潔而富有韻味:茲晨戒流火,商飆早已驚。云天收夏色,木葉動秋聲。

意思是從立秋的這個清晨開始,夏天的酷熱逐漸消退。秋天的涼風悄然而至,早已驚動人心。天空澄明高遠,收斂了夏日的色彩。樹葉開始搖動,發出了秋天的聲音。

詩句中的“流火”,指的是大火星(心宿二)西行,逐漸隱沒于夜空之中。后多借指暑漸退而秋將至之時。

說到大火星,一定要去看看商丘的火神臺。火神臺,又稱閼伯臺、火星臺,位于商丘市睢陽區商丘古城西南1.5公里處,是古代商丘城的最高點,也是距今4000多年的觀星臺遺址。

閼伯臺是帝嚳之子閼伯所建造的觀星臺。閼伯“掌火”實為觀測大火星(心宿二)以定農時,這一實踐成為中國“二十四節氣”形成的重要源頭。

閼伯一生不辭勞苦造福百姓,人們非常敬仰他,把他喻為“火神”,所以閼伯臺又叫“火神臺”。作為中國現存最早的天文觀測遺址,閼伯臺為商丘在節氣歷法中取得關鍵源流地位。

游玩累了,不妨循著煙火氣再走進商丘古城,讓舌尖也嘗嘗這初秋的滋味。焦脆的水煎包配上一碗滋味醇厚的豆沫,碳水與熱湯的組合,別提多美了!一碗歸德府糟魚,魚肉酥爛骨刺軟,搭配剛蒸好的杠子饃,咸香入味,是當地人的家常味道。

立秋,宛如一位嫻靜的使者,在不經意間,輕盈地踏入了時光的門扉,開啟了暑去涼來的通道。

當世間萬物逐漸從繁茂走向成熟,是時候靜下心來,感受這份寧靜,期待那份收獲。

有關時光旅行的故事,總能引發人們津…[詳情]

河南省旅游資訊有限公司 主辦

河南省多緯網絡技術股份有限公司 提供技術支持及獨家負責媒體運營

網絡視聽許可證1609403號 豫ICP證號:B2-20040057 豫ICP備09015463號-1