üĒ║ė─ŽŠ═╩Ū╗ž╝ę│į’łŻ¼┐éėąę╗┐Ņ├└╩│▀m║Ž─ŃŻĪę“×ķ╚½ć°Ė„Ąž║▄ČÓ├└╩│Č╝į┤ūį║ė─ŽŻ¼┐é─▄åŠŲ─Ń╬Č└┘ųąĄ─╝ęÓl(xi©Īng)ĪŻ

ųąįŁ╩Ū╚AŽ─╬─├„Ą─ōu╗@Ż¼ę▓╩Ūųą╚A├└╩│Ą─ōu╗@ĪŻ▒╗ū×ķ“┼ļ’ā╩╝ūµ”Ą─ę┴ę³Ż¼╣½į¬Ū░16╩└╝o│§╔·ė┌ķ_ĘŌĶĮ┐h┐š╔Ż┤ÕĪŻį┌║▄ķLĄ─Üv╩ĘĢrŲ┌ā╚(n©©i)Ż¼║ė─ŽĄ─’ŗ╩│┼ļ’āį┌ųąć°Č╝╩Ū╠Äė┌ŅI(l©½ng)Ž╚Ąž╬╗Ż¼▓óŪę═©▀^š■ų╬ĪóĮø(j©®ng)Ø·Īó╬─╗»Ą─Į╗┴„Ż¼─╦ų┴“ųąįŁų┬╣”Ą─æ(zh©żn)ĀÄ║═╦«║Ą×─(z©Īi)║”▀@ā╔éĆ╠ž╩Ōę“╦žČ°Ž“╦─ĘĮé„▓źŻ¼ī”š¹éĆųą╚A├±ūÕ’ŗ╩│┼ļ’āĄ─░l(f©Ī)š╣ŲĄĮ┴╦śOŲõųžę¬Ą─═Ųäėū„ė├ĪŻ

’ŗ╩│╦▌į┤Ą─ųTČÓų«“ūŅ”ę▓į┌║ė─ŽŻ║¼F(xi©żn)┤µūŅįńĄ─╠š÷╦(ào)│÷═┴ė┌£ŅĻ¢Ż¼╩Ūųąć°└ėĄ─Ųį┤Ż╗ą┬ÓŹ┼ß└ŅŹÅ│÷═┴Ą─╠š─ļ▒PŻ¼╩Ūųąć°╝ė╣żŅw┴ŻĀŅīŹ╬’Ą─×EėxŻ╗š¶Ų„«[ūŅįń│÷═┴ė┌║ė─Žč÷╔žŻ¼╩Ū╚╦ŅÉÜv╩Ę╔ŽĄ┌ę╗┤╬ė├š¶Ų¹╩ņ╬’Ż╗ųąć°ūŅ┤¾Ą─ų¾╬’ų«Č”║¾─Ė╬ņČ”│÷═┴ė┌░▓Ļ¢Ż╗ųąć°ūŅįńĄ─▓╦ŽĄį┌╦╬┤·ķ_ĘŌš²╩Įą╬│╔Ż¼┤╦Ģrėą┴╦ńéįŅŻ¼ķ_╩╝¤²├║Ż╗ėą“ųąć°Ą┌ę╗¾█”ų«ĘQĄ─Ž─åóĄ─Ōx┼_ų«ŽĒŻ¼ĄžųĘį┌ėĒų▌Ōx┼_Ų┬……

┤║╣Ø(ji©”)┼RĮ³Ż¼╗ž╝ę▀^─ĻŻ¼─Ūą®Å─║ė─Žū▀│÷╚źĄ─├└╩│ę▓Žļ╝ę┴╦ĪŻ┼Dį┬Č■╩«┴∙“ĖŅ─Ļ╚Ō”Ż¼░┤ššé„Įy(t©»ng)┴Ģ(x©¬)╦ūŻ¼ĄĮ┴╦£╩(zh©│n)éõ▀^╣Ø(ji©”)├└╩│Ą─ĢrķgŻ¼Į±╠ņŠ═ūī╬ęéāÅ─ųąįŁ│÷░l(f©Ī)ū▀╦─ĘĮĪóīż├└╩│——

▒▒╔ŽŠ®Į“Ż¼┐┤į┌ŃĻŠ®┐Š╩ņĄ─°åūė╩Ūį§├┤ę╗▓Į▓Į’wĄĮ┴╦▒▒Š®Ż¼ą└┘pųąįŁ║═╦─ĘĮ╩Ū╚ń║╬į┌╬Č└┘╔ŽĀ┐╩ų╬ĶäėŻ╗

─ŽŽ┬ķ}╗øŻ¼ųąįŁ╚╦čńŽ»╔ŽĄ─ų„▓╦Įµ▓╦╚Ōęį“├Ę▓╦┐█╚Ō”ų«├¹ųž╔Ž▓═ū└Ż¼ę╗▒ŁŠ┤├„╠ņę╗▒ŁŠ┤▀^═∙Ż╗

¢|įLĮŁšŃŻ¼▒▒╦╬ĀtįŅĖ’├³ūī“│┤”Ą─┼ļ’āų«╝╝┐šŪ░Ę▒śsŻ¼ūŅ║¾┬õĄž┼R░▓╔·│÷┴╦“─Ž┴Ž▒▒┼ļ”Ż╗

╬„▀MĻāĖ╩Ż¼╗ž═¹│õØM┐ÓļyĄ─═∙╩┬└’Ż¼Ėą╩▄├└╩│▀wßŃųąĄ─£ž┼»šµŪķ……

¼F(xi©żn)į┌Š═│÷░l(f©Ī)ŻĪ

Š®Į“

ŃĻŠ®┐Š╩ņĄ─°åūėš”’wĄĮ┴╦▒▒Š®?

╦─ĘĮ┼cųąįŁĄ─╬Č└┘╗źäė

┤·▒Ē▓╦ŲĘŻ║▒▒Š®┐Š°åĪó╠ņĮ“╠Ū│┤└§ūė

┴¶ą─Ą─ÓŹų▌╚╦Ģ■░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ż¼ūŅĮ³Äū─ĻŻ¼ĮųŅ^┤“ų°“ŃĻŠ®”šą┼ŲĄ─┐Š°åĄĻČÓ┴╦ŲüĒĪŻ«ö(d©Īng)╚╗Ż¼ą─Ņ^ļy├ŌĢ■┐M└@ų°▀@śėę╗éĆę╔å¢Ż║▒▒Š®┐Š°å├¹ōP╠ņŽ┬Ż¼ŃĻŠ®┐Š°åĖ·’L(f©źng)£É╩▓├┤¤ß¶[Ż┐

╚ń╣¹▀@śėŽļŻ¼─Ń┐╔Õe╣ų┴╦ŃĻŠ®┐Š°å┴╦ĪŻę“×ķÜv╩Ę╔ŽŻ¼▒▒Š®┐Š°åīŹļH╔Ž┐╔╩Ūš┤┴╦ŃĻŠ®┐Š°åĄ─╣ŌŻĪ

║ė─Ž╩ĪĘŪ╬’┘|(zh©¼)╬─╗»▀z«a(ch©Żn)įź▓╦┤·▒Ēąįé„│ą╚╦ĻÉ▀MķLį°į┌ķ_ĘŌĄ─įź▓╦├¹ĄĻ“ėųę╗ą┬”╣żū„Ż¼ŃĻŠ®┐Š°åę╗ų▒╩Ūķ_ĘŌčńŽ»╔ŽĄ─šõŲĘĪŻŪÕ─®├±│§Ż¼ķ_ĘŌ┤¾Ą─’łŪfŻ¼Č╝ėąūį╝║Ą─╠Ņ°åĘ┐Ż¼īŻķT’ĢB(y©Żng)Ą─°åūėéĆ┤¾Ųż▒ĪĪóĘ╩─█žSØMŻ¼╩╣┐Š│÷Ą─°åūė╔½Ø╔╝tØÖĪóžSļķ┤╝ŽŃŻ¼Č°ŪęĘ╩Č°▓╗─üĪŻĄĮ┴╦╔Ž╩└╝o50─Ļ┤·Ż¼▒▒Š®┐Š°åĄĻ▀Ćėą╚╦īŻ│╠ĄĮķ_ĘŌīżšę┐Š°åĤĖĄĪŻ

į┌ķ_ĘŌ’ŗ╩│╬─╗»▓®╬’^Ą─š╣╣±ųąŻ¼ėąę╗▒Š1980─Ļ1į┬Ą─ĪČųąć°┼ļ’āĪĘļsųŠŻ¼Ųõųąę╗Ų¬ĪČ▒▒Š®┐Š°åŽŃ’h╦─║ŻĪĘĄ─╬─š┬ųąīæĄ└Ż║ĪČ¢|Š®ē¶╚AõøĪĘųąėą“ų╦ļuĀn(©Īo)°å”Ą─ėø▌dŻ¼─Ž╦╬ĢrŻ¼“ų╦°å”ęč×ķ┼R░▓╩ą╩│ųąĄ─├¹ŲĘ……ō■(j©┤)ĪČį¬╩ĘĪĘĄ╚Ģ°▌dŻ¼į¬ŲŲ┼R░▓║¾Ż¼į¬īó▓«Ņüį°īó┼R░▓│Ū└’Ą─░┘╣ż╝╝╦ćßŃų┴┤¾Č╝(▒▒Š®)Ż¼┐Š°å╝╝ąg(sh©┤)Š═▀@śėé„ĄĮ▒▒Š®Ż¼│╔×ķīm═ó║═╩ą╦┴Ą─╝čļ╚ĪŻ

║═┐Š°å╦∙░ķļSĄ─║Ļ┤¾Üv╩Ęöó╩┬ŽÓ▒╚Ż¼╠ņĮ“├¹│į╠Ū│┤└§ūė┼cųąįŁ┤¾Ąžč¬├}ŽÓ▀BĄ─╣╩╩┬Ż¼═¼śėę╗▓©╚²š█Ż¼Ą½Ė³ūī╚╦▀±ćuĖąäėĪŻ─Ž╦╬ĢrŻ¼Ļæė╬į┌ĪČ└ŽīW(xu©”)Ōų╣PėøĪĘųąį°ėø╩÷▀@śėę╗Č╬äė╚╦Ą─╣╩╩┬Ż║“╣╩Č╝(╝┤ķ_ĘŌ)└Ņ║═│┤▓╦Ż¼├¹┬ä╦─ĘĮŻ¼╦¹╚╦░┘ėŗą¦ų«Ż¼ĮK▓╗┐╔╝░ĪŻ”Įėų°īæĄ└Ż║“ĮB┼dųąŻ¼ĻÉĖŻ╣½╝░ÕX╔ŽķwŻ¼│÷╩╣╠ö═źŻ¼ų┴čÓ╔ĮŻ¼║÷ėąā╔╚╦│ų│┤└§Ė„╩«╣³üĒĖ─……ūį┘Øį╗Ż║‘└Ņ║═ā║ę▓ĪŻ’ō]╠ķČ°╚źĪŻ”

ō■(j©┤)┤╦┐╔ęį═Ųų¬Ż¼ŃĻŠ®Ą─│┤▓╦īŻ╝ę└Ņ║═į┌═ŌūÕ╚ļŪųĢr╝ęŲŲśI(y©©)▒ųŻ¼╦¹Ą─ā║ūėĦų°│┤└§Ą─Į^╝╝┴„┬õčÓ╔ĮĪŻ╦¹═©▀^½IĮo╣╩ć°╩╣š▀Ą─└§ūėŻ¼▒Ē▀_ūį╝║ī”╦╬│»Ą─ūĘæøĪŻ

┬■▓Įķ_ĘŌĮųŅ^Ż¼Æņų°╠ņĮ“╠Ū│┤└§ūėĄ─šą┼ŲąĪĄĻ▓ó▓╗§ręŖĪŻ“└Ņ║═ā║”Ą─║¾╚╦éā╗“įSø]ėąĄ╚ĄĮ╔Ē╗ž╣╩═┴Ą──Ūę╗╠ņŻ¼Ą½│┤└§ūėĄ─ØŌŽŃĮKŠ┐▀Ć╩Ū’h╗ž┴╦ųąįŁĪŻ

Üv╩Ę╔ŽĄ─║ė─ŽŻ¼ķLŲ┌ū„×ķš■ų╬ųąą─Ż¼╔Įšõ║Ż╬ČĪó░╦ĘĮšõ}ĮįģRŠ█ė┌┤╦ĪŻĪČ¢|Š®ē¶╚AõøĪĘą╬╚▌Ą└Ż║“╝»╦─║Żų«ŲµšõŻ¼ĮįÜw╩ąęūŻ¼Ģ■ÕŠģ^(q©▒)ų««É╬ČŻ¼Žżį┌ŌęÅNĪŻ”

▀@ę▓ūī“Øq░l(f©Ī)╝╝╦ć”│╔×ķ║ė─ŽÅNĤĄ─ę╗Į^ĪŻ║ė─Žļm▓╗«a(ch©Żn)║ŻžøĄ½ģs╔Ųė├Ė╔žøŻ¼įź▓╦├¹ŲĘųąĄ─╩[¤²║ŻģóĪó░ŪÅVČŪŠ═╩Ū┐┐“╗»Ė»ąÓ×ķ╔±Ųµ”Ą─▀@ķT╝╝╦ćĪŻō■(j©┤)šfŻ¼“Øq░l(f©Ī)”╝╝Ę©║¾üĒé„ĄĮ─ŽĘĮŻ¼│╔Š═┴╦╚╦éā¼F(xi©żn)į┌╦∙╩ņų¬Ą─“Ę╠°ē””ĪŻ

ĻāĖ╩

╠mų▌┼Ż╚Ō└Ł├µį┤ė┌║ė─ŽŻ┐

┐Óļyō§▓╗ūĪ├└╩│┼cŪķĖąĮ╗╚┌

┤·▒Ē▓╦ŲĘŻ║║ė─Ž║·└▒£½ĪóŲš╝»¤²ļuĪó╠mų▌┼Ż╚Ō└Ł├µ

║ė─Ž║·└▒£½Ż¼ę╗ų▒ėąÕą▀bµé(zh©©n)║═▒▒╬ĶČ╔Ą─“ųąįŁų«ĀÄ”ĪŻŅÉ╦ŲĄ─“│■ØhĀÄ░į”ę▓į┌╬„░▓║·└▒£½Įń╔Žč▌Ż¼«ö(d©Īng)?sh©┤)ž║·└▒£½Ęų×ķ║ė─Ž║═╬„░▓ā╔éĆ┼╔ŽĄŻ¼▀@éĆįÆŅ}ę▓▓╗ų╣ę╗┤╬╩▄ĄĮ╬„░▓ų„┴„├Į¾wĻP(gu©Īn)ūóĪŻ

į┌╣┼Č╝╬„░▓Ż¼╬„░▓║·└▒£½Ą─╠ž╔½į┌╚Ō═ĶŻ¼║ė─Ž║·└▒£½╩Ū╚ŌČĪŻ╗╬„░▓║·└▒£½│²┴╦╚Ō═ĶŻ¼▀Ćėą═┴Č╣Īó╔Å╗©░ūĄ╚Ģr┴Ņ╩▀▓╦Ż¼║ė─Ž║·└▒£½ät╩Ūė├║ŻÄ¦ĪóĘ█ŚlĪóė═š©Č╣Ė»ū÷┼õ┴ŽĪŻĻā▓╦┤¾Ä¤ĪóĘŪ▀zų▄ŪžØh╠Ųčń╝╝╦ćé„│ą╚╦äó°PäPšfŻ¼“╬„░▓┼╔”║·└▒£½į┌«ö(d©Īng)?sh©┤)žŠ▀ėąŪ¦░┘─ĻĄ─Üv╩ĘŻ¼Č°“║ė─Ž┼╔”║·└▒£½ätĖ·«ö(d©Īng)?sh©┤)žŠė├±üĒį┤ŽÓĻP(gu©Īn)Ż¼╬„░▓«ö(d©Īng)?sh©┤)ž╚╦╦ūĘQĄ─“Ą└▒▒”ĄžČ╬╩Ū║ė─Ž╚╦Š█╝»ĄžŻ¼“ā╔ĘN┼╔äe’L(f©źng)╬Č▓╗═¼Ė„ėąŪ¦Ū’Ż¼╩ŪŪžįź├└╩│╬─╗»Į╗┴„╚┌║ŽĄ─«a(ch©Żn)╬’”ĪŻ

Į³┤·ė╔ė┌×─(z©Īi)╗─║═æ(zh©żn)üyŻ¼║ė─Žļy├±▒│Š«ļxÓl(xi©Īng)Ż¼čžļ]║ŻĶF┬ĘŽ“╬„ų\Ū¾╔·┬ĘŻ¼╦¹éāį┌“Ą└▒▒”ę╗Ħ┬õ─_ĪŻ└Ž╝ę├└╩│ę▓Ė·ų°╦¹éā┬õĄž╔·Ė∙ĪŻ«ö(d©Īng)╚╗Ż¼Üv╩Ę╔Ž╔ĒŠė╬„░▓Ą─╗╩Ą█éāę▓▓╗ų╣ę╗┤╬ę“×ķ╝Z╗─ĄĮ║ė─Ž┬ÕĻ¢“Š═╩│”ĪŻ

¤o¬Üėą┼╝ĪŻĻā╬„Ž╠Ļ¢Ą─Ųš╝»¤²ļuŻ¼Ų╩╝ė┌║ė─Ž╚╦╩Ž╣∙ųŠŲĮĪŻō■(j©┤)šfŻ¼┐╣æ(zh©żn)Ų┌ķgŻ¼×ķ┴╦╠ė▒▄æ(zh©żn)üyŻ¼╦¹öyĦ╝ęŠņŻ¼ę╗Ė∙▒Ōō·(d©Īn)ā╔ų╗┐Ż¼ĄĮĻā╬„╩Ī╬õ╣”┐hŲš╝»µé(zh©©n)═ČėčČ©ŠėŻ¼▓ó─├│÷┐┤╝ę▒ŠŅI(l©½ng)Ż¼ęįūµ?zh©©n)„ŪÕīm¤²ļu╝╝╦ćų\╔·ĪŻ╣∙╝ę¤²ļuŽŃ╦ų§r─█Īó╔½╬ČŠŃ╝čŻ¼║▄┐ņ▀hĮ³┬ä├¹Ż¼│╔×ķ«ö(d©Īng)?sh©┤)ž├¹ąĪ│įĪ?/p>

▀@Č╬ŪžįźŪķ╔Žč▌ų┴Į±Ż¼╚ńę╗╬╗«ö(d©Īng)?sh©┤)žŠW(w©Żng)ėč╦∙┐éĮY(ji©”)Ą─Ż║║ė─Ž╚╦Ģ■šf╬„░▓įÆŻ¼Ģ■ū÷¤²ļuĪó║·└▒£½Ż¼╬„░▓╚╦│į┴╦šf“├└”ŻĪ╬„░▓╚╦Ģ■ū÷č“╚Ō┼▌xĪó║∙╠JŅ^Ż¼║ė─Ž╚╦│į┴╦šf“ŗ╗”ŻĪ│į──ĘN▓╦Š═ė├──ĄžĘĮčį┐õŻ¼║ė─Ž╚╦║═╬„░▓╚╦į┌’L(f©źng)╦ū╔Ž╗źŽÓ═¼╗»Ż¼ĘŪ│ŻėHŪąĪŻ

├└╩│Ą─▀wßŃ▄ē█EČÓ┼cÜv╩Ę┤¾ä▌╦∙Ų§║ŽŻ¼▓╗▀^┼╝╚╗ę“╦žę▓▓╗─▄ąĪėUŻ¼ę╗╚╦Ą─¤oą─▓Õ┴°ę▓─▄┴°│╔╩aĪŻ2014─ĻŻ¼“╠mų▌┼Ż╚Ō└Ł├µį┤ūį▓®É█ąĪ│į”Ą─Ž¹Žóę╗Įø(j©®ng)├Į¾wŲž│÷Ż¼▒Ńę²░l(f©Ī)ŠW(w©Żng)Įj(lu©░)¤ßūhĪŻ╩┬ŪķŲę“╩ŪŻ¼╠mų▌┤¾īW(xu©”)ę╗║ė─Ž╝«īW(xu©”)ūėį┌╠mų▌ę╗╝ę┼Ż╚Ō├µ^│į’łŻ¼░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ĄĻ└’ūįą¹║Żł¾╔Ž▀@śė├Ķ╩÷┼Ż╚Ō├µĄ─“│÷╔Ē”Ż║╠mų▌Ą─┼Ż╚Ō├µ╩╝ė┌ŪÕ╝╬æc─ĻķgŻ¼ŽĄ¢|Ól(xi©Īng)ūÕ±R┴∙Ų▀Å─║ė─Ž╩ĪæčæcĖ«║ėā╚(n©©i)┐hŪÕ╗»µé(zh©©n)(Į±║ė─Ž▓®É█┐hŠ│ā╚(n©©i))ĻÉŠSŠ½╠ÄīW(xu©”)│╔Ħ╚ļ╠mų▌Ą─ĪŻ║¾üĒŻ¼Įø(j©®ng)ĻÉ╩Ž║¾╚╦äō(chu©żng)ą┬ĪóĖ─┴╝……

įŁüĒŻ¼ĻÉŠSŠ½į┌ć°ūė▒O(ji©Īn)ūx╠½īW(xu©”)ĢrŻ¼Įø(j©®ng)│ŻÄ═ų·üĒūįĖ╩├CĄ─žÜ║«═¼īW(xu©”)±R┴∙Ų▀Ż¼ĻÉŠSŠ½śĘė┌┼ļš{(di©żo)Ą─Ūķ╚żŻ¼Ė╩├C╚╦±R┴∙Ų▀║▄┐╔─▄Š═╩Ū▀@śėĄ├ĄĮĻÉ╩Žūµ?zh©©n)„├žĘĮ▓óĦĄĮ╠mų▌Ą─ĪŻĮ±╠ņ┐┤ĄĮ▒ķ▓╝║ė─ŽĮųŅ^Ą─╠mų▌┼Ż╚Ō└Ł├µŻ¼╩Ū▓╗╩ŪėąĘN“│÷┐┌▐D(zhu©Żn)ā╚(n©©i)õN”Ą─ęŌ╬Č?

┤¾×─(z©Īi)╗╝ļy┼c╣▓Ż¼ąĪ╩┬╗źÄ═╗źų·ĪŻĻāĖ╩ā╔Ąž├└╩│┼c║ė─ŽĄ─£Yį┤▒│║¾Ż¼╩Ū╣Ū╚Ō═¼░¹Ą─ŪķĖąĮ╗╚┌Ż¼├└╩│šT╚╦Ż¼šµŪķĖ³äė╚╦ĪŻ

ĮŁšŃ

▒▒╦╬▀@╝■“│┤╝╝┤¾╩┬”

│╔Š═┴╦“─Ž┴Ž▒▒┼ļ”

┤·▒Ē▓╦ŲĘŻ║╬„║■┤ū¶~ĪóąĪ╗\░³

“▒▒ĘĮ╚╦É█│į├µ╩│Ż¼─ŽĘĮ╚╦É█│į├ū’ł”┤¾Ė┼╩Ū║▄ČÓ╚╦ī”ė┌─Ž▒▒▓Ņ«ÉūŅų▒ė^Ą─ėĪŽ¾Ż¼Ą½╚¶ų├╔Ē║╝ų▌Ż¼─ŃĢ■░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ĮųŅ^├µĄĻ┴ų┴óŻ¼ŲĘĘNĘ▒ļsČÓśėĪŻĄž╠ÄĮŁ─ŽŻ¼ģs╚ń┤╦ńŖÉ█├µ╩│Ą─įŁę“Ż¼▀Ćę¬Å─Üv╩ĘšfüĒĪŻ

ā╔╦╬ų«ļHŻ¼Į╚╦╚ļŪųŻ¼Š®│ŪÅ─ŃĻŠ®─Ž▀wų┴┼R░▓Ż¼┤¾┴┐Ą─▒▒ĘĮęŲ├±▓óø]ėą╚ļÓl(xi©Īng)ļS╦ū│į├ū’łŻ¼Ę┤Č°īó│į├µ╩│Ą─┴Ģ(x©¬)æTØB═ĖĄĮ┴╦║╝ų▌╚╦Ą─╚š│Ż’ŗ╩│ųąĪŻĢrų┴Į±╚šŻ¼ķ_ĘŌ║═║╝ų▌ę└╚╗Ž±ū▀ėHŲ▌ę╗śė“ėąüĒėą═∙”ĪŻ║╝ų▌├└╩│īŻ╝ę┐┌ųąŻ¼│ŻĢ■šfĄĮĄ─“─Ž┴Ž▒▒┼ļ”Ż¼š²╩ŪĮŁšŃ▓╦Ą─ų„ę¬╠ž╔½ų«ę╗ĪŻ

“║╝Ä═▓╦”Ą─čńŽ»╔ŽŻ¼║╝ų▌╚╦ĮķĮBŲ▓╦ŲĘ┼╝Ā¢Ģ■╠žäeųĖ│÷─│Ą└▓╦╩Ū“─Ž╦╬▓╦”ĪŻ«ö(d©Īng)─Ļ“ų╗░č║╝ų▌ū÷ŃĻų▌”Ą─╦╬╚╦ųąŻ¼ėą┤¾┼·ļS╗╩Ą█╠ėĄĮ║╝ų▌Ą─ŃĻŠ®Ė▀ÅNŻ¼╦¹éā╔Ēæč┼ļ’āĮ^╝╝Ż¼ģsø]ėąė├╬õų«ĄžŻ¼ę“×ķ╩│▓─▓╗═¼┴╦ĪŻ

▒╦ĢrĄ─╩│╦ūŻ¼─ŽŽ╠▒▒╠Ż¼ŃĻų▌Ą─╠Ū┤ū³S║ė§Ä¶~║▄╠Ż¼ę▓š©Ą├║▄╦ųŻ¼┐╔╩Ū╬„║■└’Ą─§Ä¶~ėą─Óą╚╬ČŻ¼ė┌╩ŪĖ─ė├▓▌¶~Ż¼─ŽĘĮ╚╦▓╗Ž▓Ügė═š©Ż¼ė┌╩ŪĖ─×ķ┘Ó╦«Ż¼▓╗Ž▓Üg╠╬ČŻ¼ė┌╩Ū£p╠Ū╝ėĮ¬Ż¼│╔┴╦ėųę╗Ą└├¹▓╦╬„║■┤ū¶~ĪŻ╬r▒¼„XŲ¼ę▓╩ŪĄõą═Ą─ę╗Ą└“─Ž┴Ž▒▒┼ļ”Ą─▓╦ļ╚ĪŻčąŠ┐“─Ž╦╬▓╦”ČÓ─ĻĄ─║·ųęėóŠ═┼e└²šfŻ║“³S„X╩Ū╬ęéā─ŽĘĮĄ─╩│▓─Ż¼Ą½╩Ū▀@Ą└▓╦ųąė├ĄĮ‘ņų’Ą─┼ļ’ā╝╝Ū╔ät╩ŪĄžĄ└Ą─▒▒ĘĮÅN╦ćŻ¼Č°ė├├ū┤ū╚źė═─üŻ¼ę▓╦Ń╩Ū─Ž┴Ž▒▒┼ļĄ─¾w¼F(xi©żn)ĪŻ”ķ_ĘŌ┼c║╝ų▌Ą─’ŗ╩│£Yį┤Ż¼▀Ć▒╗╩š╚ļĪČ╔Ó╝Ō╔ŽĄ─ųąć°ĪĘĄ┌Č■╝ŠĪČŽÓĘĻĪĘę╗╝»ųąĪŻ

×ķ║╬ųąįŁĄ─“▒▒┼ļ”│╔Š═╚ń┤╦ų«┤¾Ż┐įSČÓ╝oõøŲ¼┤“╠Į├└╩│ę▓└@▓╗ķ_ķ_ĘŌŻ¼Šēė╔╩Ū▒▒╦╬ĢrŲ┌Ą─ŃĻŠ®Ż¼│┤Ą─┼ļ’ā╝╝╦ćėŁüĒ▒¼░l(f©Ī)Ż¼║¾┤·Ą─Ė„ĘN│┤Ę©š²╩Ūį┌┤╦╗∙ĄA(ch©│)╔Ž░l(f©Ī)š╣Č°│╔ĪŻ

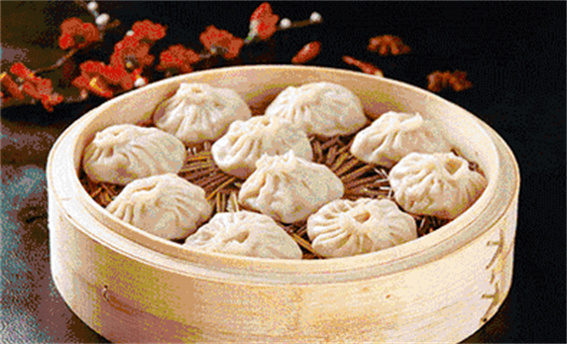

ļmšfæ(zh©żn)ć°ĢrŲ┌ę“ėą“═§ūėŗļ┤╬Āt”Ż¼║ė─Ž┐╔─▄Š═ėą┴╦│┤▓╦Ż¼Ą½┼ļ’ā╩Ę╔ŽĄ─“│┤╝╝”┤¾╩┬ät░l(f©Ī)╔·į┌▒▒╦╬ĪŻ▒▒╦╬ĢrŻ¼├║╠┐Ą┌ę╗┤╬į┌▓═’ŗśI(y©©)Ą├ĄĮ┴╦ÅVĘ║æ¬(y©®ng)ė├Ż¼├║╠┐Ą─æ¬(y©®ng)ė├╩╣╗┴”ĘĆ(w©¦n)Č©▓ó▀_ĄĮ┴╦Ė³Ė▀Ą─£žČ╚Ż¼═¼ĢrńéįŅ(ėą┐ūĄ─ĀtįŅ)Ą─│÷¼F(xi©żn)ūīĀtįŅėŁüĒĖ’├³ĪŻūį┤╦Ż¼Õü┐╔ęįļx╗Ż¼┐╔ęį╔Ž╩ųŻ¼ĮoÅNĤ╠ß╣®┴╦╩®š╣ļp▒█╝╝╦ćĄ─┐šķgĪŻė┌╩ŪŻ¼│ŁÕüį┌╩ųŻ¼═Ų╔ūŅŹĘŁŻ¼’w╗│╔▓╦Ż¼×t×t×ó×óĄž│┤Ż¼═·╗╦┘│╔Ą─▓╦ūīųąć°┼ļ’ā▀_ĄĮ┴╦ę╗éĆą┬Ą─Š│ĮńĪŻ

āH“│┤”▀@ę╗ĘĮĘ©Ż¼ŃĻŠ®Š═│÷¼F(xi©żn)┴╦╔·│┤Īó╩ņ│┤Īó─Ž│┤Īó▒▒│┤Ą╚Ż¼▒▒╦╬ŃĻŠ®Ą─╩ął÷╔Žę▓ŲŲ╠ņ╗─ėą┴╦│┤ļuĪó│┤═├Īóą²│┤ŃyąėĄ╚│┤ųŲŅÉ▓╦ļ╚Ą─å¢╩└Ż¼▀MČ°č▄╔·│÷┴╦▓╗═¼╗║“ūā╗»Ą─▒¼ĪóņųĪóņįĄ╚╝╝Ę©Ż¼īW(xu©”)┼ļ’āę▓Š═▒╗╚╦ĘQ×ķīW(xu©”)│┤▓╦ĪŻ

“ū÷║ė─ŽÅNĤ╠½ļy┴╦Ż¼įź▓╦Ą─┼ļ’ā╝╝Ę©╩ŪūŅČÓĄ─Ż¼▓óŪę╦─╝Š┐┌╬ČČ╝▓╗ę╗śėŻ¼ÅNĤę¬Ė∙ō■(j©┤)Ģr┴Ņ╣Ø(ji©”)ÜŌš{(di©żo)š¹ĪŻ”įź▓╦┤¾Ä¤ĻÉ▀MķLšfŻ¼é„Įy(t©»ng)įź▓╦Ą─╗╣żŅH×ķųvŠ┐Ż¼┼ļš{(di©żo)╝╝Ę©ėą50ėÓĘNŻ¼░ŪĪó¤²Īóš©ĪóņųĪó▒¼Īó│┤Īó¤═Ą╚Ė„ėąė├ł÷Ż¼Ą½¤ošōė├──ĘN╝╝Ę©Ż¼Č╝äš(w©┤)Ū¾ū÷ĄĮ“╬Õ╬Čš{(di©żo)║═Ż¼┐┌╬Č▀mųą”ĪŻ

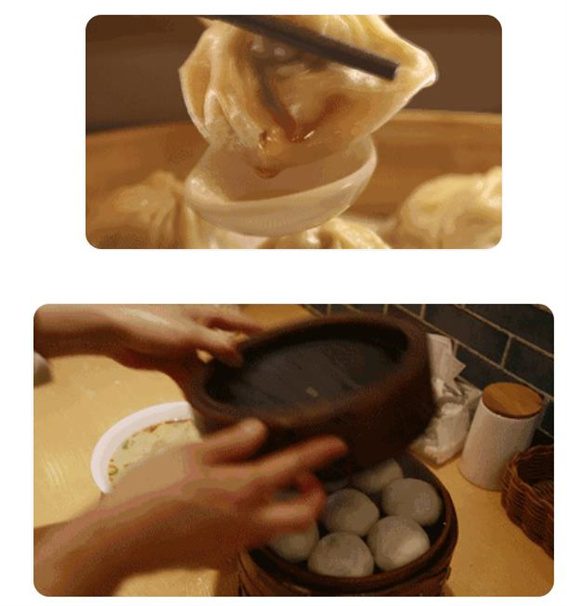

ėøš▀į°¼F(xi©żn)ł÷ė^─”ĻÉ▀MķLį┌║¾ÅNųŲū„įź▓╦├¹ŲĘ“╠Ū┤ū▄øņų³S║ė§Ä¶~▒║├µ”ĪŻÅ─╗Ņ¶~įūÜóŪÕŽ┤Ż¼ĄĮā╔├µŪą│╔═▀ē┼╗©╝yŻ¼╚ļ░╦│╔¤ßė═Õüš©═ĖĪŻ╚╗║¾ė├░ū╠ŪĪóŽŃ┤ūĪó┴ŽŠŲĪó╩│¹}Ą╚š{(di©żo)┴Ž┼õųŲ║├Ą─ųŁ▄═ņų│÷ŽŃ╬ČŻ¼Įėų°═·╗¤ßė═║µųŁŻ¼ų┴ė═║═╠Ū┤ūųŁ╚½▓┐╚┌║ŽĪŻ15ĘųńŖ│÷Õü║¾Ę┼╔Ž┼Ņ╦╔╦ų┤ÓĄ─▒║├µŻ¼ę╗┐ĻūėŽ┬╚źŻ¼“Ž╚╩│²ł╚ŌŻ¼║¾╩│²łĒÜ”Ż¼▄ø─█§rŽŃŻ¼ųŁ╦«┴▄└ņĪŻ

ĻÉ▀MķLšfŻ¼┐┤╦Ų║åå╬Ą─ę╗Ą└▓╦Ż¼ŲõīŹ▓╔ė├┴╦░³└©š©Īó│┤ĪóņųĄ╚į┌ā╚(n©©i)Ą─╗ņ║Ž╝╝Ę©Ż¼“äeąĪ┐┤▀@═Ė┴┴Ą─ŚŚ╝t╔½Ż¼▓╗Ž┬ūŃ╣”Ę“╣”┐╔│┤▓╗║├╠Ū╔½”ĪŻ

ķ}╗ø

ūŅæø╩ŪÓl(xi©Īng)│Ņ!

┐═╝ę╚╦─Ņ─Ņ▓╗═³“└Ž╝ę║ė─Ž”Ą─╬ČĄ└

┤·▒Ē▓╦ŲĘŻ║├Ę▓╦┐█╚ŌĪóßäČ╣Ė»Īó╝@

“╔Ó╝Ō3”Ą┌Č■╝»ĪČŽŃĪĘųąŻ¼ĮķĮB┴╦įŲ─Ž“vø_ūŅų¬├¹Ą─├└╩│ŽĪČ╣Ę█Ż¼ĮŌšfĄ└Ż║“ō■(j©┤)šfŲõūŅįń│÷¼F(xi©żn)į┌├„│»║ķ╬õ─ĻķgŻ¼ųąįŁüĒĄ─╚╦ĦüĒ┴╦╩│╬’╝ė╣żĄ─╝╝ąg(sh©┤)Ż¼īó═ŃČ╣─ź│╔Ę█äō(chu©żng)įņ│÷ŽĪČ╣Ę█▀@Ą└├└╩│ĪŻ”┴Ēę╗▓┐╝oõøŲ¼ĪČ▓═ū└╔ŽĄ─╣Ø(ji©”)╚š·į¬Ž³Ų¬ĪĘųv╩÷ÅV¢|é„Įy(t©»ng)─ĻŽ³╩│ŲĘ²łĮŁ╝ÕČčĢrŻ¼ę▓ėąŅÉ╦ŲĮķĮBŻ║╝ÕČčĄ─Ųį┤┐╔ęįūĘ╦▌ĄĮ╠Ų│»Ż¼«ö(d©Īng)ĢrĮą┬ĄČčŻ¼╩Ūīm═ó╩│ŲĘŻ¼ę“×ķ║▄ČÓųķĮŁ╚²ĮŪų▐Ą─Šė├±Č╝╩Ūė╔ųąįŁ─Ž▀wĄĮÄX─ŽĄ─Ż¼╦∙ęį┬ĄČčę▓ļSų«é„╚ļÅV¢|ĪŻ

“ųąįŁ”╩Ū─ŽĘĮ║▄ČÓ├└╩│Ą─╣╩Ól(xi©Īng)ĪŻ┐═╝ę’ŗ╩│▒Ż┴¶┴╦┤¾┴┐Ą─ųąų▌╣┼╬ČŻ¼╩Ū╣┼┤·’ŗ╩│╬─╗»Ą─“╗Ņ╗»╩»”Ż¼┐═╝ę╚╦╝└įŅ╔±Īó│į£½łAĪó│į’£ūėĄ─┴Ģ(x©¬)╦ūŻ¼Š∙į┤ė┌ųąįŁĪŻ┐═╝ę╚╦ę▓Ģ■ū÷“įź▓╦”Ż¼ė╔ė┌«ö(d©Īng)?sh©┤)ž▓╗«a(ch©Żn)Įµ▓╦Ż¼“Įµ▓╦╚Ō”Š═ūā│╔┴╦“├Ę▓╦┐█╚Ō”Ż¼Ą½ā╔Ąžū÷Ę©┤¾ų┬╩Ūę╗śėĄ─ĪŻ

Ū¦░┘─ĻüĒŻ¼│į’£ūė╩ŪųąįŁ╚╦ĘĻ─Ļ▀^╣Ø(ji©”)Ą─┴Ģ(x©¬)╦ūĪŻ┐═╝ę╚╦─Ž▀w║¾Ż¼ęį┤¾├ū×ķų„╩│Ż¼╚▒╔┘├µĘ█Ż¼ę¬▒Ż│ų▀@ę╗┴Ģ(x©¬)╦ūŠ═║▄└¦ļyĪŻė┌╩ŪŻ¼┐═╝ęŽ╚├±Š═Ąž╚Ī▓─Ż¼ė├║ĄĄžĘNų▓▌^ČÓĄ─³SČ╣─źųŲ│╔Č╣Ė»Ż¼ęįži╚Ō║═╩▀▓╦Ą╚╗ņ║ŽųŲW┴ŽŻ¼ęįČ╣Ė»ū„├µŲżŻ¼░čČ╣Ė»Ūą│╔ķLĘĮą╬ī”ĮŪą╬ā╔ēKŻ¼ė├┐Ļūėį┌Č╣Ė»ųąķg═┌éĆąĪČ┤Ż¼į┘░č╚ŌWŪČ╚ļČ┤ųąŻ¼╝┤ą╬│╔“ßäČ╣Ė»”Ż¼╚╗║¾į┘š¶╩ņŻ¼ęį┤╦┤·╠µ’£ūėĪŻ┤╦┴Ģ(x©¬)╦ū┬²┬²┴„é„ķ_üĒŻ¼│╔×ķŠ├žō╩ó├¹Ą─┐═╝ę▓╦ļ╚ĪŻ

─ŽĘĮ╚╦É█│į╠ĪóÉ█║╚£½Ą─┐┌╬Čę▓║═║ė─ŽėąĻP(gu©Īn)ĪŻ║ė─Ž╩Ī▓═’ŗ┼cūĪ╦▐ąąśI(y©©)ģf(xi©”)Ģ■Ģ■ķLÅł║Ż┴ųšfŻ║“╔·╗ŅŚl╝■įĮ║├Ż¼┐┌╬ČįĮĄŁŻ¼╣┼┤·š■ų╬ųąą─į┌▒▒ĘĮĢr╩Ū─ŽŽ╠▒▒╠Ż¼╝ė╔Ž▒▒ĘĮÜŌ║“Ė╔į’Ż¼ėą║╚£½Ą─╔┼╩│┴Ģ(x©¬)æTŻ¼║¾üĒ▒▒╦╬ę╗═÷Ż¼ųąįŁ╚╦Ħų°▒▒ĘĮ║▄ČÓ┴Ģ(x©¬)æT─ŽŽ┬Ż¼ūī─ŽĘĮ╚╦É█│į╠ĪóÉ█║╚£½┴╦ĪŻ”

į┌▓╗╔┘╩│┐═ą─ųąŻ¼─ŽĘĮĖŌ³c╦Ų║§▒╚▒▒ĘĮĄ─Š½ų┬Ż¼ŲĘĘNĖ³žSĖ╗ĪŻ▓╗▀^Ż¼į┌ų°ėąĪČųąć°▓╦ļ╚╩ĘĪĘĄ─ōPų▌┤¾īW(xu©”)Į╠╩┌Ū±²ŗ═¼┐┤üĒŻ¼“║ė─Ž├µ³cį┌ųąć°’ŗ╩│╩Ę╔ŽĄ─Ąž╬╗ĘŪ│ŻĖ▀Ż¼ī”╚½ć°Ą─ė░ĒæĘŪ│Ż┤¾”ĪŻ

╦¹▒Ē╩ŠŻ¼Øh╬║─Ž▒▒│»╩Ū║ė─Ž├µ³cĄ─įńŲ┌░l(f©Ī)š╣ļAČ╬Ż¼╦Õ╠ŲĢrŲ┌ėųėą▌^ČÓ░l(f©Ī)š╣Ż¼╦╬┤·ät▀_ĄĮĖ▀ĘÕĪŻ╦╬╚╦╠š▌×ĪČŪÕ«ÉõøĪĘ▌dŻ║╬Õ┤·ĢrŻ¼ŃĻų▌(Į±ķ_ĘŌ)ķŗĻHķT═Ō┤¾Ą└┼įėąÅł╩ų├└╝ęŻ¼╦««a(ch©Żn)Ļ枣Ż¼ļSąĶČ°╣®Ż¼├┐╣Ø(ji©”)īŻ┘uę╗╬’Ż¼Ę³╚šät┘I“ŠG║╔░³ūė”Ż¼▀@╩Ū░³ūėūŅįńęŖųTÜv╩ĘĄ─╬─ūųėø▌dĪŻ╦╬┤·Ą─║ė─Ž├µ³cŻ¼ęčĮø(j©®ng)Š▀ėąØŌė¶Ą─├±╦ū’L(f©źng)Ūķ┴╦Ż¼┴ó┤║ę¬│į┤║▒PŻ¼į¬Ž³╣Ø(ji©”)╩│ė═╩│ūĘ(du©®)Īó£½łAŻ¼ŪÕ├„ätėą┤Č’×Īó¹£ĖŌŻ¼Č╦╬ń│į¶šūėĪó░ūłFŻ¼Ų▀Ž”ėą╗©╔½├µ╣¹│÷╩█Ż¼ųžĻ¢▀ĆėąųžĻ¢ĖŌ……

┐═╝ę╚╦░č├ūĘ█Īó╩ĒĘ█ųŲĄ─³cą─Įą“╝@”Ż¼ät╩Ūė╔║ė─ŽĄ╚ĄžĄ─├µ╩│“╣¹ūė”Ą─“╣¹”▐D(zhu©Żn)╗»Č°│╔ĪŻė╔ė┌┐═╝ę╚╦▀wŠė┼_×│╗“¢|─ŽüåŻ¼║ė─ŽĄ─├µ³cę▓é„ĄĮ┴╦▀@ą®Ąžģ^(q©▒)ĪŻ

┬į╩÷▀@ÄūĄ└├└╩│Ż¼ę▓įSų╗╩ŪĮęķ_┴╦Å─║ė─Žū▀│÷╚źĄ─├└╩│▒∙╔Įę╗ĮŪĪŻ▓╗▀^▀@Č╬├└╩│īżęÆų«┬├Ż¼Ę┬Ę╩Ūį┌▀ĆįŁųąįŁŽ╚├±▀wßŃĄ─▄ē█EĪŻ

ī”ė┌▀@ĘN╣┤▀BŻ¼Åł║Ż┴ųĄ─ę╗Ę¼įÆūī╚╦╔Ņ╦╝Ż║“╬─╗»╔Žėąę╗éĆČ©┴xŻ¼Ę▓╩ŪŠÓ╬─╗»Ą──Ė¾wĄ─Ąžė“ĪóĢrķgįĮ▀hŻ¼▒Ż┤µ▀@ĘN╬─╗»Ą─ęŌįĖįĮÅŖ┴ęĪŻ×ķ╩▓├┤─žŻ┐╦¹┼┬ūį╝║ūāŻ¼╦¹┼┬ūį╝║▓╗ų¬Ą└Å───└’üĒĪŻ”

ėąĻP(gu©Īn)Ģr╣Ō┬├ąąĄ─╣╩╩┬Ż¼┐é─▄ę²░l(f©Ī)╚╦éāĮ“ĪŁ[įöŪķ]

╩óŽ─Ą──_▓ĮŪ─╚╗Č°ų┴Ż¼├└║├╩ŅŲ┌╔·╗ŅĪŁ[įöŪķ]

┤║’L(f©źng)┤ĄŠG╠’ę░┤Ą╝t§r╗©Ż¼┤Ą┼»┴╦┼P²łĪŁ[įöŪķ]

║ė─Ž╩Ī┬├ė╬┘YėŹėąŽ▐╣½╦Š ų„▐k

║ė─Ž╩ĪČÓŠĢŠW(w©Żng)Įj(lu©░)╝╝ąg(sh©┤)╣╔Ę▌ėąŽ▐╣½╦Š ╠ß╣®╝╝ąg(sh©┤)ų¦│ų╝░¬Ü╝ęžōž¤(z©”)├Į¾w▀\ĀI

ŠW(w©Żng)Įj(lu©░)ęĢ┬ĀįS┐╔ūC1609403╠¢ įźICPūC╠¢Ż║B2-20040057 įźICPéõ09015463╠¢-1